En pleno 2025, aún una porción significativa de la población mundial todavía vive bajo regímenes no democráticos. En un mundo que ha venido celebrando durante décadas el avance de los sistemas democráticos, puede resultar sorprendente descubrir esta realidad paralela. Según datos de organizaciones como Freedom House, en 2010, el 55% de los países no gozaban de un sistema plenamente democrático, lo que afectaba al 56% de los habitantes del planeta (Diz, Lois y Novo, 2012). Estas cifras nos obligan a mirar más allá de nuestras fronteras y a preguntarnos: ¿qué define realmente a estos sistemas? ¿Son todos los regímenes no democráticos iguales? La respuesta es un rotundo no. Este artículo se adentra en el corazón de los regímenes no democráticos, desentrañando sus tipologías, sus mecanismos de control y su estado actual en el mundo, utilizando como guía los análisis de politólogos como Juan Linz.

Tabla de Contenidos

El Estado de la Democracia en el Mundo

A pesar de lo que Huntington (1994) denominó la «tercera ola» de democratización, que transformó el mapa político mundial desde 1974, el panorama actual dista de ser homogéneo. La expansión de la democracia no ha sido un proceso lineal ni universal. De hecho, la historia del siglo XX y principios del XXI está marcada por «olas» y «contraolas», periodos en los que los regímenes no democráticos no solo persistieron, sino que ganaron terreno (Barreda, s.f.).

Si en 1973 solo un 29% de los países eran considerados «libres», en 2010 esta cifra ascendió al 45%, lo que significa que más de la mitad de las naciones del mundo se clasifican como «parcialmente libres» o «no libres» (Diz, Lois y Novo, 2012, p. 66). El estudio de estos regímenes puede ser útil para comparar y estudiar sistemas políticos vigentes que moldean la vida de millones de personas en lugares tan relevantes como China o Irán.

Tipología y Clasificación de los Sistemas no Democráticos

El término dictadura se usa a menudo en el lenguaje coloquial para todo lo que no es una democracia. Sin embargo, la ciencia política ha desarrollado herramientas mucho más precisas para diferenciar las formas de gobierno no democrático. La clasificación más influyente y que sirve como punto de partida para cualquier análisis serio es la desarrollada por el politólogo Juan Linz.

La Tipología Clásica de Juan Linz

A mediados de los años 60, Linz revolucionó el estudio de los regímenes no democráticos al proponer una distinción fundamental que iba más allá de la simple dicotomía entre democracia y totalitarismo. Observando la España de Franco, se dio cuenta de que ese régimen no encajaba en el modelo totalitario de la Alemania nazi o la URSS estalinista. Para explicar estas diferencias, introdujo el concepto de autoritarismo como una categoría distinta y con características propias (Linz, 2000).

La tipología de Linz se articula en torno a cuatro dimensiones que nos ayudan a diferenciar un sistema de otro:

- El grado de pluralismo: La existencia (o no) de actores políticos, sociales o económicos con cierta autonomía del poder central.

- La ideología: El tipo de sistema de creencias que utiliza el régimen para legitimarse.

- La movilización: El grado en que el régimen busca la participación activa y controlada de la población.

- El liderazgo: La naturaleza del poder ejercido por el líder o el grupo dirigente.

A partir de estas dimensiones, podemos definir con claridad los dos grandes modelos de regímenes no democráticos.

Totalitarismo

El totalitarismo es un sistema político que se define por una característica esencial: la ausencia total de pluralismo. Su objetivo no es solo controlar el poder, sino anular por completo cualquier forma de organización social, política o económica que no dependa del partido único. Como afirmaba Mussolini, ideólogo del término, «todo en el Estado, nada fuera del Estado y nada contra el Estado» (Linz, 2000, p. 69).

Sus rasgos definitorios son:

- Pluralismo inexistente: Existe un partido único que ostenta el monopolio del poder. Todas las demás organizaciones (sindicatos, asociaciones juveniles, grupos culturales) son meras «correas de transmisión» del partido, diseñadas para transformar la sociedad desde sus cimientos.

- Ideología elaborada y utópica: El régimen se legitima a través de una ideología guía muy articulada que ofrece una interpretación total de la historia y la sociedad, con un componente utópico muy marcado. Esta ideología define lo que es aceptable y sanciona cualquier desviación.

- Alta movilización: El totalitarismo es incompatible con la pasividad. Exige una participación activa y constante de las masas a través de desfiles, mítines y organizaciones obligatorias. La apatía o el refugio en la vida privada son condenados.

- Liderazgo unipersonal y arbitrario: El poder se concentra en un líder o un grupo reducido que gobierna sin límites predecibles. La arbitrariedad es una norma, y sus decisiones son imprevisibles, afectando tanto a ciudadanos comunes como a miembros de la élite.

Los ejemplos históricos paradigmáticos de este tipo de régimen son la Alemania nazi y la Unión Soviética durante el estalinismo.

Autoritarismo

A diferencia del totalitarismo, el autoritarismo se caracteriza por un pluralismo político limitado. Esto significa que existen actores (como la Iglesia, el ejército, grupos empresariales o familias políticas) que no han sido creados por el régimen y que mantienen una cuota de poder e influencia, aunque no sean responsables ante la ciudadanía a través de elecciones libres (Linz, 2000, p. 159).

Sus rasgos distintivos son:

- Pluralismo limitado: «No hay un actor capaz de monopolizar todos los recursos políticamente importantes». La élite del régimen está formada por una coalición de distintos grupos (militares, burócratas, tecnócratas, etc.) que, aunque controlados, tienen bases de poder independientes.

- Mentalidades peculiares, no ideología: No poseen una ideología guía tan elaborada como los totalitarismos. En su lugar, se apoyan en «mentalidades peculiares»: conceptos más vagos y emocionales como «la patria», «el orden» o «el desarrollo», que sirven para mantener unida a la coalición gobernante sin generar conflictos doctrinales.

- Baja movilización: El autoritarismo busca la desmovilización y la apatía política de la ciudadanía. La participación masiva es la excepción, no la regla, y solo se fomenta en momentos puntuales de crisis o para celebrar al régimen. Su objetivo es mantener a la sociedad civil fuera de la arena política.

- Liderazgo predecible: El líder o grupo dirigente ejerce el poder dentro de unos límites que, aunque formalmente mal definidos, son en la práctica predecibles. Existe una cierta autonomía de la burocracia o el ejército, y el poder no es tan arbitrario ni personalista como en el totalitarismo o en los regímenes «sultanísticos».

El régimen de Franco en España es el caso de estudio que sirvió a Linz para desarrollar este concepto.

| Dimensión | Totalitarismo | Autoritarismo |

| Pluralismo | Inexistente. Monopolio del poder en un partido único que absorbe a la sociedad. | Limitado y no responsable. Coexisten varios actores (ejército, iglesia, élites económicas) con poder, aunque no se someten a elecciones. |

| Ideología | Elaborada, articulada y utópica. Un sistema de creencias cerrado que guía todas las acciones del régimen (ej. Marxismo-Leninismo, Nazismo). | «Mentalidades peculiares». Ideas más vagas y generales (patria, orden, tradición) que justifican el poder sin una doctrina rígida. |

| Movilización | Alta, intensa y continua. Se exige la participación activa y permanente de las masas a través de organizaciones controladas. | Baja y controlada. Se promueve la apatía y la despolitización. La movilización es puntual y orquestada desde el poder. |

| Liderazgo | Sin límites formales y a menudo impredecible. El poder del líder o del núcleo del partido es absoluto y arbitrario. | Límites mal definidos pero predecibles. El poder se ejerce dentro de un marco de equilibrios entre los actores de la coalición gobernante. |

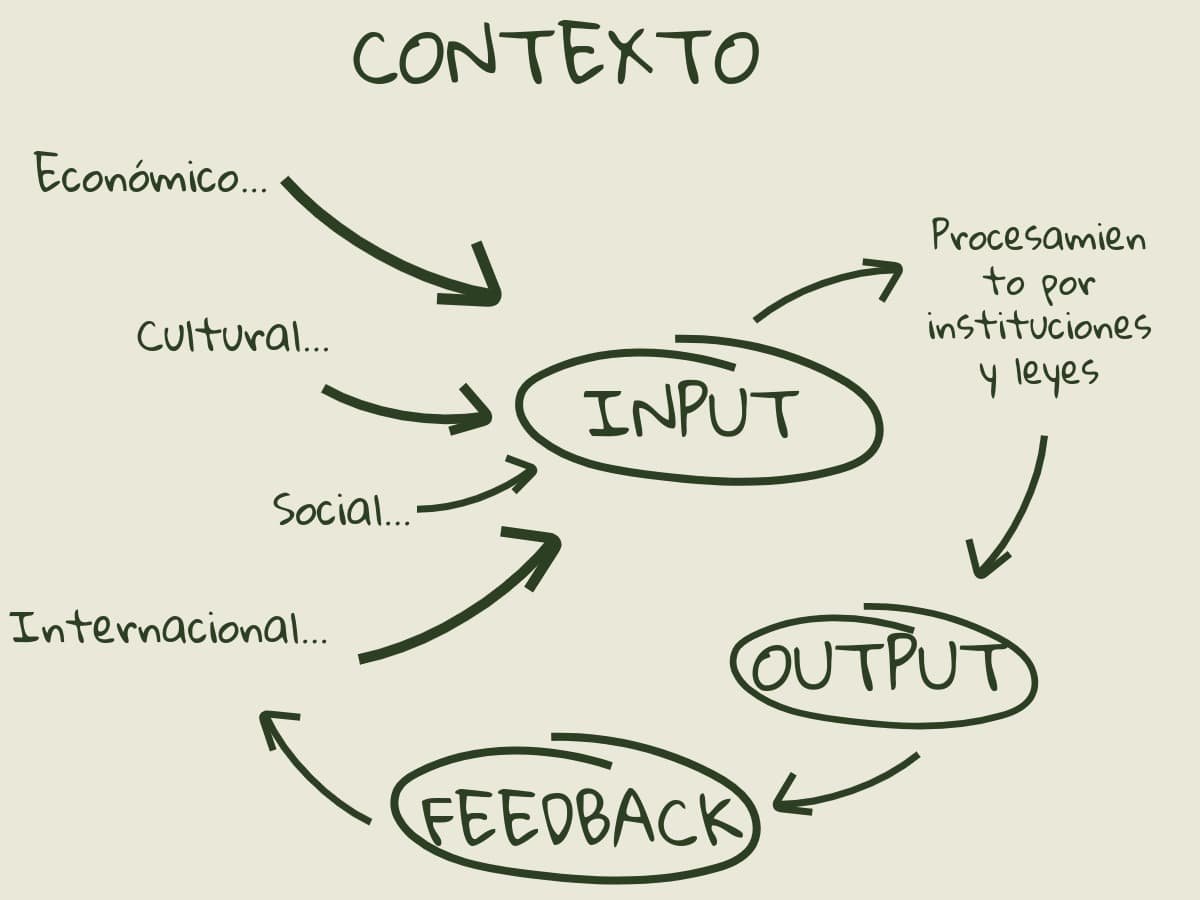

Los Índices de Medición de la Democracia

Para entender el alcance de los regímenes no democráticos, es útil saber cómo se mide la democracia. La ciencia política ha desarrollado varios índices cuantitativos que clasifican a los países del mundo según su grado de democratización. Estos índices se basan principalmente en definiciones procedimentales de la democracia, es decir, se centran en si existen o no ciertos mecanismos e instituciones, como las elecciones competitivas, en lugar de evaluar los resultados sustantivos como la igualdad o la justicia social.

Algunos de los índices más reconocidos son:

- Freedom House (FH): Esta organización publica anualmente un informe que evalúa el estado de los derechos políticos y las libertades civiles. A partir de una serie de indicadores, clasifica a los países en tres categorías: «libres», «parcialmente libres» y «no libres». Es una de las herramientas más utilizadas para tener una radiografía global del estado de la democracia.

- Polity IV: Este proyecto académico mide el nivel de democracia y autocracia de un país en una escala continua de -10 (fuertemente autocrático) a +10 (fuertemente democrático). Se centra en la competitividad política, las limitaciones al poder ejecutivo y la apertura en el reclutamiento de líderes. Sus datos históricos, que se remontan a 1800, han sido clave para identificar las «olas de democratización».

- Varieties of Democracy (V-Dem): Es uno de los proyectos más ambiciosos y recientes. Recopila datos sobre cientos de indicadores específicos para construir diferentes índices de democracia (electoral, liberal, participativa, deliberativa, etc.). Su gran nivel de detalle permite un análisis mucho más matizado de los regímenes políticos.

- Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit (EIU): Elaborado por la unidad de investigación del semanario The Economist, este índice clasifica a los países en cuatro tipos de régimen («democracias plenas», «democracias imperfectas», «regímenes híbridos» y «regímenes autoritarios») basándose en cinco categorías: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política.

El final de la Guerra Fría no trajo consigo el «fin de la historia» ni el triunfo definitivo de la democracia liberal. En su lugar, hemos visto la proliferación de regímenes híbridos o «autoritarismos competitivos» (Diz, Lois y Novo, 2012, p. 80). Se trata de sistemas que adoptan la fachada de la democracia —celebran elecciones, tienen parlamentos y permiten la existencia de partidos de oposición— pero donde las reglas del juego están tan inclinadas a favor del poder que la competencia real es prácticamente imposible.

Estos regímenes representan uno de los mayores desafíos para la democracia en el siglo XXI. Utilizan los mecanismos democráticos para vaciarlos de contenido, generando una «zona gris» que es difícil de clasificar y, por tanto, de combatir. Por ello, hoy más que nunca, es vital disponer de las herramientas conceptuales que nos legaron pensadores como Juan Linz. Distinguir entre autoritarismo y totalitarismo, entender las dimensiones del poder y analizar críticamente el funcionamiento de las instituciones son ejercicios de conciencia política imprescindibles para cualquier ciudadano que aspire a defender y mejorar la calidad de la democracia.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

1. ¿Cuál es la principal diferencia entre una dictadura y un régimen totalitario?

Aunque ambos son regímenes no democráticos, la diferencia clave es el alcance del control. Una dictadura tradicional o autoritaria se enfoca en mantener el poder político, permitiendo a menudo cierta autonomía en la esfera social o económica. Un régimen totalitario, en cambio, busca el control total sobre todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos, guiado por una ideología omnipresente.

2. ¿Puede un país tener elecciones y no ser una democracia?

Sí. Este es el sello distintivo de los «autoritarismos competitivos» o «regímenes híbridos». Se celebran elecciones, pero no son justas. El gobierno utiliza los recursos del Estado, controla los medios de comunicación y acosa a la oposición, creando un campo de juego tan desigual que la alternancia en el poder es casi imposible.

3. ¿Qué son las «mentalidades peculiares» en un régimen autoritario?

Acuñado por Juan Linz, este término se refiere a los sistemas de creencias que usan los regímenes autoritarios para legitimarse. A diferencia de las ideologías rígidas y elaboradas del totalitarismo, las mentalidades son más vagas y se basan en valores generales como «el orden», «la unidad nacional» o «la tradición», lo que permite aglutinar a diferentes grupos (militares, empresarios, religiosos) bajo un mismo paraguas sin necesidad de una doctrina estricta.

4. ¿Por qué es importante el «pluralismo limitado» para definir el autoritarismo?

El «pluralismo limitado» es el rasgo distintivo clave del autoritarismo según Juan Linz porque marca la diferencia fundamental con el totalitarismo. Mientras que el totalitarismo busca eliminar toda forma de organización social independiente (sindicatos, iglesias, empresas), el autoritarismo tolera la existencia de ciertos actores que no controla por completo. Estos grupos actúan como un contrapeso, aunque sea débil, al poder del dictador, creando un sistema de equilibrios internos que no existe en el modelo totalitario.

5. Además del autoritarismo y el totalitarismo, ¿existen otros tipos de regímenes no democráticos?

Sí. El propio Juan Linz identificó una tercera categoría llamada regímenes sultanísticos, caracterizados por un poder extremadamente personalista y arbitrario, donde la lealtad al líder se basa en el miedo y las recompensas, y no hay ideología ni reglas predecibles (ej. el régimen de Trujillo en la República Dominicana). Además, en la actualidad, muchos analistas hablan de regímenes híbridos o «autoritarismos competitivos», que mezclan elementos democráticos (como elecciones) con prácticas autoritarias para mantenerse en el poder.

Referencias

- Barreda, M. (s.f.). Medición y calidad de la democracia. Universitat Oberta de Catalunya.

- Diz, I., Lois, M., y Novo, A. (2012). Ciencia política contemporánea. Editorial UOC.

- Linz, J. J. (2000). Totalitarian and Authoritarian Regimes. Lynne Rienner Publishers.